|

| 過去のトピックス 2005年 | トピックスページの先頭へ |

| ケイ・キンが自由気ままにいろんな話題について書いています。 (写真は本文と関係があったり、なかったり・・・、です) |

| 20051217 | |

| 過去のトピックス一覧へ |

|

| 2005.12.17 詞よ、空から降ってくれ〜っ! | |

移り行く季節を感じながら街の中を歩いているとき、電車に乗って車窓の風景を眺めているとき、お風呂に入って一日の疲れを癒しているときなど、一人でいるときは絶えず体の中から音楽が湧き出てきます。そう、まるで空から降ってくるかのように・・・ 移り行く季節を感じながら街の中を歩いているとき、電車に乗って車窓の風景を眺めているとき、お風呂に入って一日の疲れを癒しているときなど、一人でいるときは絶えず体の中から音楽が湧き出てきます。そう、まるで空から降ってくるかのように・・・ただ悲しいかな、瞬間的にいいフレーズだなと思ってもその場で記録する術がない。次々とアイデアは生まれるのだが、すぐに過ぎ去ってしまうのだ。 もどかしい・・・ ところで、僕は先に作曲をしてから詞を乗せるという、いわゆる曲先の方法で音楽を制作しているのですが、詞がなかなか思うように作れない。 作詞が苦手だっていうのは前にも書いたことがありますが、曲のように空から降ってくれないんです。もう、考えて、考えて、唸ってまた考えて・・・ ああ、才能が欲しい・・・ 僕が詞を作るときに方法というものは何もありません。主題や情景は作曲しているときにある程度イメージができていますから、あとはイメージを損なわないよう思いつくままに言葉を選んでいくだけです。そして、できあがった詞を読んでみては、修正、修正、また修正・・・ 要は、自分が伝えたい、訴えたいと思うことが表れているかどうか、また聴いて理解できる言葉を選んでいるかが肝心だと思っています。 今までに作った詞を振り返ってみると、英語はあまり使ってませんねえ。若い頃は洋楽をよく聴いていましたが、歌詞なんかどうでもいいじゃないかと思っていてそんなに意識していませんでした。でも、自分が制作する側になると考え方が少し変わってきましたね。 直訳的な英語はわかっていても、どんな気分のときにどの表現を使うのかがわからないし、喋ることができないから歌うときの発音にも自信がないので、安易に使わない方がいいなと思いました。日本語化しているカタカナ英語の類は構わないと思いますけど・・・ それと、実際に作詞をしていて日本語って美しい言葉だなと思いました。ただ発音が一語一語はっきりしているので、メロディーに合わせづらいところもあります。やはりロックのリズムには英語の方がよく似合うのかも・・・ でも、僕は英語を多用しないことにこだわりました。歌詞を読むだけでも思っていることがある程度伝わるように仕上げたいからです。 ところが、その思いを伝えるべくいい言葉がなかなか浮かんでこない。誰か代わりに作ってくれないかな・・・、いや、やっぱり自分で何とか作ろう。 「お願いだ。詞よ、空から降ってくれ〜っ」 |

|

| 20051115 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.11.15 たまには映画音楽を聴くのもいい! | |

| 昔、「太陽がいっぱい」という映画音楽をよく聴きました。ギターとエレクトーンのハーモニーが素晴らしく、目を閉じて聴いていると、燦々と降り注ぐ太陽の下で、大海原をボートで漂流するアラン・ドロンの姿が蘇ってきます。 映画音楽には、単なる伴奏的なものではなく映画のワンシーンをとてつもなく大きなスケールにする力がある。映画における音楽の役割って、凄いんだなと思いました。そのときから、映画を観るときはバックに流れる音楽も意識するようになりましたねえ。 映画音楽のLPレコードは何枚かありますが、CDは購入したことがないです。特に最近ではDVDで気軽に映画を鑑賞することができるようになったので、以前のように映画音楽だけを聴いて楽しむというのが少なくなってきた。 それでもたまに、ふと聴きたくなるときがあるのは何故だろう。しかも、名曲が多かったからか、思い出として心に深く残っているからなのかは判らないが、昔の古いレコードを聴きたくなるのです。 「鉄道員」とか「ブーべの恋人」とかいった曲もよかったなあ・・・ 有名な曲に「禁じられた遊び」というのがありますが、これを初めて聴いたときは本当に美しい曲だと思いました。曲の途中でキーがEマイナーからメジャーに転調するところがなかなかいいですね。僕のギター練習曲のレパートリーの1つにもなっています。(完璧に弾けるとは言い難いのだが・・・)  とまあ、このように時々、いや、たまに映画音楽をレコードで聴いて楽しんでいたのですが、十年ほど前にレコード針が折れてしまったことがある。日立のダイヤモンド針「DS-ST30」です。(プレーヤーは「Lo-D」です。古っ・・・) とまあ、このように時々、いや、たまに映画音楽をレコードで聴いて楽しんでいたのですが、十年ほど前にレコード針が折れてしまったことがある。日立のダイヤモンド針「DS-ST30」です。(プレーヤーは「Lo-D」です。古っ・・・)「げぇーっ、どうしよう!・・・」と言っても交換するしかない。ところが、である。電器屋さんに行って問い合わせたら、そのレコード針はもう生産されていませんと言われてしまった。(ううっ、ショック〜っ!) この話を会社の同僚にしてみたところ「知り合いの店で聞いてみようか?」ってことになって、はるばるその店に行って相談してみました。少し時間をくれないかとのことで何日か待っていたら、なんと嬉しいことに朗報が・・・ 遠い他県にある某店の在庫にあったらしい。 「よかった〜っ、ありがとうございました」(涙と感謝) 聞くところによると、「Lo-D」が倒産してから、しばらくの間はオーディオ・テクニカが引き継いでいたのだが、「DS-ST30」の生産はとっくに終了していたらしい。なるほど取り寄せてもらった針もオーディオ・テクニカ製だ。 「ああ、これでまたレコードを聴くことができる」 というわけで、今もたまにですが、古い映画音楽を聴いて楽しんでいます。 |

|

| 20051020 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.10.20 アルバムの片隅にある名曲! | |

| 僕はシングルレコード(またはCD)というものをあまり買ったことがない。シングルレコードが特に嫌いというわけではなくて、どちらかと言えばアルバムを聴く方が好きだということですね。 それにしても、今から思えば昔のレコードって値段が高かったなあ・・・、シングル(EP)で500円から700円ぐらい、アルバム(LP)で2,500円から2,800円ぐらいだったでしょうか。今のCDアルバムは高くて3,000円ですが、最高で74分は収録できますから、LPレコードの46分(片面23分)しか入らないことを考えても、うーん、やっぱり高かったですねえ。 あっ、いや、そんなことを言おうとしたんじゃないな。 昔から漠然と思い続けていることなんですが、僕は俗に言うヒット曲というものがあまり好きじゃない。と言うよりも、ヒット曲が必ずしもいい曲だとは思えないってことかな・・・。 ヒット曲というのは、大抵シングル盤のA面の曲から生まれることが多かったように思う。もともとヒット狙いのシングルで出された曲なのか、アルバムの中からシングルカットされた曲なのかはどうでもいいとして、シングル盤はとにかくこれを聴けっていう押し付けがましい感じがするので嫌でした。  まあ、人それぞれ好みは違うわけだし、僕がどうこう言う問題ではないかもしれないが、「アルバムを聴くと他にたくさんいい曲があるのになあ・・・」と、いつも思ってしまう。 まあ、人それぞれ好みは違うわけだし、僕がどうこう言う問題ではないかもしれないが、「アルバムを聴くと他にたくさんいい曲があるのになあ・・・」と、いつも思ってしまう。あっ、そうか。アルバムを聴こうとする前に、その人がどんなジャンルのどんな歌を歌っているのかを知るには、テレビでもラジオでもいいから、まずシングル曲を聴いてみないとわからないってことも言えるなあ。 うーん、自分でも何を言っているのかわからなくなってきました。 ただひとつ言えるのは、曲がヒットするかしないかはプロモーターの宣伝力の違いが影響しているのは間違いないと思う。それと、テレビドラマの主題歌なんかはよくヒットしますよねえ。要するに、たくさんの人に聴かせる機会が多いか少ないかの差かもしれません。 最近ではどこのCDショップでも、必ずアルバムが試聴できるコーナーが設けられています。あれはなかなかいいですね。僕の希望としては、新作だけでもいいから、すべてのアルバムを公平に試聴できるようにしてほしいんですけど・・・(次々と知らないアーティストが出現するので・・・) 僕はこれからも、世間でいうランキングには惑わされないで、本当のいい曲を探し求めていきたいですね。 そう、あくまでも自分にとっての名曲探しを・・・ |

|

| 20050924 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.09.24 DTMにはヘッドホンが必要だ! | |

| 愛用していたヘッドホンがご機嫌斜めである。 「俺、何か悪いことした?扱い方に問題が?」 もちろん返事などしてくれませんが・・・、ボリュームを上げると少し音が割れるようになってきた。もう何年も使ってきたSONYの「MDR-CD770」というヘッドホンです。そう言えばパッドもぼろぼろ・・・  記憶は定かでないが、リスニングはもちろんモニターとしてもOKってことが書いてあったような、ないような・・・、とにかく、かなり音を拾えるので曲作り(DTM)を始めてからも重宝してたのですが、うーん残念。 記憶は定かでないが、リスニングはもちろんモニターとしてもOKってことが書いてあったような、ないような・・・、とにかく、かなり音を拾えるので曲作り(DTM)を始めてからも重宝してたのですが、うーん残念。僕は自由になる僅かな時間を利用して、こつこつと曲作りをしていますが、それは大抵、夜の時間帯が多い。ですから、スピーカーから直に音を出すことは到底できようもなく、どうしてもヘッドホンが必要になってきます。しかも、エフェクターをかける前のMIDI音源の音はとても繊細なので、できるだけ正確に再生してくれるヘッドホンでなければならない。 ヘッドホンにもいろいろ種類があるようですね。規格とか性能とかいった面はよくわからないですけど、僕も用途によっていろいろ使い分けています。 ステレオのアンプを通してDVDやCDなどの音楽を聴くときは、パイオニアの「SE-M870」を使っています。「遮音性に優れ、原音をディテールまで忠実に再現します」というキャッチフレーズにつられて買ったものです。 また、夜遅くテレビを観るときは、オーディオ・テクニカの「ATH-T2TV」を使っています。コードが5mと長く、しかもコードの途中にボリュームスイッチとメイン・サブ・ステレオの切り替えスイッチが付いているので、便利だなあと思って買ったものです。何だか、あまり深く考えないで買ったものばかりですねえ。 良し悪しはわかりません。何せ比較するものがないですから・・・ で、これらのヘッドホンをDTMに使えるかどうか試したのですが、全然話になりません。やっぱり違うんですねえ。 「仕方がない、新しいのを買おう」 そこで、インターネットでいろいろ調べてみたのですが、やはり人の意見はバラバラでした。共通して絶賛されているのは「MDR-CD900ST」でしたね。でも、モニターとしては抜群だがリスニングには向いていないらしい。  そして見つけたのが、「MDR-Z900なら、モニターとしてもリスニングとしても申し分がないです」という意見。僕はこの言葉に乗った。SONYにこだわっているのは、他社のヘッドホンだと今までの感覚が狂ってしまうんじゃないかと不安に思ったからです。 そして見つけたのが、「MDR-Z900なら、モニターとしてもリスニングとしても申し分がないです」という意見。僕はこの言葉に乗った。SONYにこだわっているのは、他社のヘッドホンだと今までの感覚が狂ってしまうんじゃないかと不安に思ったからです。と言うわけで、「MDR-Z900」をさっそく購入〜っ。前の「MDR-CD770」よりも若干マイルドに感じるが、なかなかいい。とても気に入った。 「これにて、一件落着」 |

|

| 20050831 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.08.31 ステージは、とても怖かった! | |

| [続き] (初めから読む) 高校2年の文化祭で、バンドを組んでステージに立つことになった僕は、まずベースギターを調達しなきゃってことで、中学校のときの同級生に「当分の間、貸してくれないか」って頼んで借りてきました。そして、みんなで選曲をして練習。メンバーはボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードの5人。 曲はディープ・パープルやキャロルなどの曲から選びました。あっ、“ひみつのアッコちゃん”のエンディング曲も演りましたね。で、どうやって練習するかというと、エントリー曲をカセットテープに録音して、全部耳コピ。そりゃあもう、テープが擦り切れるんじゃないかと思うくらいやりました。何せ、楽譜なんてなかったから・・・ このように各自のパートを自分で練習して、集まっては音あわせ。心配していたよりは意外とスムーズでしたね。 今になって思えば、このときの経験が現在の曲作りに役立っています。まず、曲を聴くときにパート別のフレーズを意識するようになったこと、ドラムも時々触っていたので両手・両足のそれぞれの役割がある程度わかったこと、そしてベースを弾いていてコード進行とフレーズの重要さを知ったことetc・・・、ひとりでギターを弾くだけでは知ることのできない世界でした。 そして、いよいよ本番の日、もうすぐ出番だということで舞台の袖のところで待機していたとき、それはやってきました。 膝がガクガク震えて止まらないんです。そのうち、からだ全体が震えだしてきて、自分の心臓の音しか聞こえなくなった。 「怖い・・・」本当にそう思った。とにかく深呼吸しましたね。みんなに悟られないように・・・、あのときの感覚、今でもはっきりと憶えています。 前の出演者の幕が下りて、楽器やアンプのセッティングを始めたときにようやく落ち着きを取り戻して、逆に「もう、やるしかない」ってことで、自分のボルテージを高めていたのには少し驚いたけれど・・・  幕が上がるともう別世界、緊張感なんてどこへやら・・・。と、言いたいところだが、また別の怖さが襲ってきた。 幕が上がるともう別世界、緊張感なんてどこへやら・・・。と、言いたいところだが、また別の怖さが襲ってきた。「ところで、うまくいっているのか?」 なぜかって言うと、演奏しているときに他の人の音がよく聞こえなかったんです。モニタースピーカーとかも無かったし・・・、聴いている人の反応もいまいちよくわからない。すごく心配になってきた。すべての演奏が終わったとき、とりあえずは盛大な拍手をもらったけど・・・ 舞台から降りて外に出たとき、聴いてくれていた友人達が駆け寄ってきて「すごく良かったぜ」って言ってくれたときに、初めてホッとしました。 いやあ、ステージって本当に怖い所だと思いましたねえ。 3年のときは少し余裕だったけど、怖さはやっぱり変わらなかったなあ・・・ |

|

| 20050813 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.08.13 懐かしのオン・ステージ! | |

| 古い写真を整理していたら、高校生のときの写真が出てきました。もう何年になるのだろうなんて野暮なことはさておいて、 「おっ、懐かしいなあ」  と思って眺めたのは、ベースギターを抱えてステージに立つ僕の写真でした。 と思って眺めたのは、ベースギターを抱えてステージに立つ僕の写真でした。音楽活動はいっさい行っていないと言っていましたが、高校の文化祭で2回だけステージに立ったことがあるんです。将来をめざすバンドとかではなくて、あくまでも文化祭だけのための即席バンドでしたけど・・・ 当時はギターを弾き始めてまだ間もない頃でしたから、僕としてはバンド活動とかステージに立つなんてことは想像もできない世界でした。で、高校1年生のときに、友人が上級生のバンドにギターで参加して文化祭で出演することになって、僕はその練習場所にときどき顔を出すようになりました。 そのとき初めてベースギターに触れて、いろいろ教えてもらいながら少し弾いてみたところ、「おっ、なかなかやるじゃん」ってことになった。ベースのアンプから出るパワフルな音と、ギターとのセッションでその音楽の一構成員としての自分がいるってことに少し感動しましたねえ。 そして2年生のとき、文化祭を前にしてその友人が一緒にやらないかって誘ってくれたんです。ベースギターを弾いてくれと・・・ 「げえーっ、この俺がステージに立つのか?」 大変なことになった。僕が人前で楽器を演奏するなんて、とても考えられないことだったし・・・ 「無理だよ、俺はど素人だぜえ」 と言って断ろうとしたのですが、彼は一年前のことをよく憶えていて、僕ならベースが出来るといって密かにリストアップしていたらしい。 ずいぶん迷ったけれど、僕は引き受けることにしました。たかが文化祭じゃないかとみんなは思うかもしれないが、僕にとってはすごい決断でした。 もともと音楽には興味を持ち始めていて、心の奥底ではやってみたいなとは思っていても演奏能力に自信がありませんから、みんなの足を引っ張ることにならないかなと心配ばかりが先行しましたね。 じゃあ、その心配はどうやって掻き消せばいいのか? それはもうひたすら練習するしかないだろうと思いました。友人の「お前なら出来るよ」という言葉を信じて・・・ ところで、練習はどこでするの?俺がベースを弾くことになったのはいいけれど肝心のベースギターはどうするの?俺、お金無いよ・・・ (おいおい、そんな調子で大丈夫かい?) こんなふうに、僕のステージへの道は始まりました。 [続く、かも・・・] (続きを読む) |

|

| 20050718 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.07.18 ベースとドラムはとても重要だ! | |

| ライブやコンサートなどでバンドが演奏しているのを観ていると、ボーカルを除けばリードギターを弾いている人がいちばん目立っていてカッコいいですね。特にソロを弾いているときは、みんなに注目されてとても華やかです。 それに引き換え、ベースとドラムは目立たないというわけではないが、どちらかというと控えめな感じがします。(僕の私見ではあるが・・・) はじめて楽器を手にしようとする人は、まずピアノやギターを求めることが多く、いきなりベースやドラムが欲しいというのはあまり聞いたことがない。理由はたぶんピアノもギターも弾き語りができるからでしょうね。 このふたつの楽器に共通するのは、メロディーを奏でながらベース音も同時に弾くことができることです。押尾コータローさんなんかは打楽器の役割も兼ねさせています。(これは凄い!) ところが、ベースはベース、ドラムはドラムでしかない。つまり編成されたバンドになってはじめてその役割が生かされてくるのではないでしょうか。そして僕は、音楽を構成する要素としてベースとドラムがとても重要な位置を占めていると考えています。 バンドが演奏しているのを観て「おっ、このグループはなかなかいいな」と思うのは、もちろんボーカルの巧さとかセンスの良さは必要だが、何と言っても演奏が安定しているときだ。これは多分にベースとドラムの器量によるものが大きいと思う。 コード進行とリズムの大部分を担うベースとドラムは、車で言うとシャシー、建物で言うと基礎部分とでも言おうか。シャシーが良くないと車は速く走れないし、基礎が弱いと丈夫な建物が建たないように・・・ ベーシストやドラマーになりたいと思った人は、その魅力に気がついた人かも知れませんね。  僕が実際に曲を作っているときでも、ベースやドラムのパートを手掛けるときは単なる伴奏とは思わず真剣に取り組んでいます。特にサビへのアプローチや曲にメリハリをつけるときなどは非常に神経を使っています。 僕が実際に曲を作っているときでも、ベースやドラムのパートを手掛けるときは単なる伴奏とは思わず真剣に取り組んでいます。特にサビへのアプローチや曲にメリハリをつけるときなどは非常に神経を使っています。いままでに完成した曲を振り返ってみても、どれも100パーセント納得できたとは言いがたい。これからも続く大きな課題です。いろいろなアーティストの作品をうんとたくさん聴いて、表現力をもっと磨いてみたいですね。こればかりは理屈じゃないと思う。 「ベースシストとドラマーのみなさん、ご活躍をお祈りします」 |

|

| 20050612 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.06.12 丑三つ時に、何が棲む? | |

| 曲作りをしているとき、船乗りの友人が教えてくれた「一日千里、五里二十日」という言葉をよく思い出します。これは帆船時代の言葉で、いい風が吹いているときは千里もの距離をたった一日で進むこともあれば、凪が続いて全くの無風状態のときはわずか五里の距離を進むのに二十日という長い時間を費やしてしまうこともある。つまり、調子の良いときもあれば悪いときもあるという例え話らしいが、作曲活動もまさにこれに当てはまると言えそうです。 僕の曲作りは、楽譜に音符を入力するいわゆるステップ入力という方法を採ってMIDIファイルを作成しているのですが、すごく時間がかかります。自由になるわずかな時間を利用して作るわけですから、自分では最も効率の良い方法(途中で作業が中断できて、しかも保存ができる)だと納得はしているものの、ギター3本、ベース、ドラムのすべてのパートを一から作るとなるともう大変・・・ わずか五分程度の曲にいったいどれほどの時間を費やせばいいのだろうと思いつつ、完成したときの悦びを覚えてしまったものですから、もうやめられそうにありません。ただし曲作りというのは時間さえあれば確実に進むというものではなく、調子よくスイスイ進むときもあれば、バタッと止まってしまうときもあります。そう、まるで風任せの帆船状態のようですね。  で、いままで曲作りをしてきて感じたことなんですが、不思議なことに午前1時ごろから3時ごろまでの、いわゆる丑三つ時というのは、ものすごく頭が冴えて作業がはかどる時間帯なんです。もちろん、何の予定も無い休日の前の晩にしかできないことですが・・・ で、いままで曲作りをしてきて感じたことなんですが、不思議なことに午前1時ごろから3時ごろまでの、いわゆる丑三つ時というのは、ものすごく頭が冴えて作業がはかどる時間帯なんです。もちろん、何の予定も無い休日の前の晩にしかできないことですが・・・草木も眠る、し〜んとしたこの時間帯、科学では説明できない何かが潜んでいるような気がします。同じ2時間でも、午後の9時から11時までと午前1時から3時までとは何かが違うんです。 なかなかいいメロディーが浮かばなくて停滞していたはずなのに、この時間帯になると次々とアイデアが浮かんでくることがあります。まるで精神が研ぎ澄まされたかのように・・・ しかしながら、どうみてもこの状態に頼るのは普通じゃないと思う。まるで取り付かれたかのように没頭している姿というのは、たぶん人が見たら気味が悪いだろうなあ。何も急いで作る必要はないのですから、もっとリラックスして作っていきたいですねえ。 そうやって考えてみると、プロの人達って締め切りやら何やらで大変なんだろうなあと思います。 「よかったあ、素人で・・・」 |

|

| 20050514 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.05.14 井の中の蛙、いざ大海へ! | |

| 僕が某学校を卒業するときの文集(在学中の自分だけの作文集)の題名が、この「井の中の蛙、いざ大海へ」という言葉でした。もちろん「井の中の蛙、大海を知らず」ということわざをもじったものですが、今まで平々凡々と暮らしていたけれど、世の中のいろんな事を知りたい、あるいは立派な大人になりたいという意味で使っています。 僕も青春時代は希望溢れる未来を前に、期待と不安に苛まれて暮らしていました。「立派な社会人になりたい、でもこんな僕になれるのだろうか・・・」と、いつも心の中でそう思っていましたね。 ショートストーリーのページにこの題名の物語を紹介しています。これは、表面だけを読むと一匹のカエルの単なる冒険物語のように見えますが、何を隠そう、実は僕の人生の縮図みたいなものを書きました。(歌にもあります)  主人公はもちろんピョン太ですが、これは自分自身を表しています。そして、「小さな池」を「生まれ育った町」、「ピョン兵衛」を「通った学校」、「ゲロ吉と仲間たち」を「同級生」といった具合に言葉をいろいろ置き換えてみると、また違った面白さが見えてくるかもしれません・・・ 主人公はもちろんピョン太ですが、これは自分自身を表しています。そして、「小さな池」を「生まれ育った町」、「ピョン兵衛」を「通った学校」、「ゲロ吉と仲間たち」を「同級生」といった具合に言葉をいろいろ置き換えてみると、また違った面白さが見えてくるかもしれません・・・この物語の圧巻は何と言っても、ピョン太が流木に乗れず川に落ちてしまう場面ですが、これは「挫折」を表しています。人生における挫折と言えばいろいろありますよね。受験失敗、就職失敗、失恋、リストラ等々・・・ じゃあ、ピョン太の挫折はどれだったのか、まあ、それはご想像にお任せしますが、いずれにしても人は誰でも人生の中で必ず何らかの挫折を経験すると思います。でも、その挫折を乗り越えることによってまた新たな道が、あるいは新たな方向が見えてくるものだと思う。 事実、僕も自分が思い描いていた将来と全く違う進路を歩んでいますが、これもまた運命、自然に受け入れています。今になって思えば、精神的な成長という意味でも挫折を経験してよかったなと思いました。 僕は25歳頃から本をよく読むようになりました。もっとも、お金が無いので文庫本ばかりですが・・・。特に創業者のノンフィクション小説が好きです。あと戦国時代や幕末期を背景にした、歴史的人物の物語が面白いですね。それにしても、本を読むのがこんなに楽しいものだとは知らなかった。これからもいろいろな本を読みたいと思っています。 そう、遥かなる海を目指すためにも・・・ でも不思議なことに、年を重ねるにつれていろんな事をいっぱい学んだはずなのに、知らないことの方がますます増えていくのは何故だろう。 「だから人生は面白い」 この答え、ちょっと極端かなあ?いや、全然答えになってないねえ・・・ |

|

| 20050423 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.04.23 コード理論て必要なの? | |

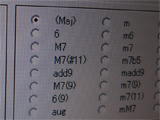

| 本屋さんに行って、コード理論について書かれている本を時々めくってみたりするのですが、この硬くなった頭では難しすぎてお手上げ状態です。このコード理論ていうのが、いまいちよくわからない。 僕は今までいろんなアーティストの曲をギターで弾いて、自然と「へえ、このコードの次に、こんなコードがくることもあるんだ」といった具合にいろんなコードを覚えてきましたから、コード理論なんて全然意識したことがありませんでした。それでも現実には曲作りができています。 じゃあ何が違うのかというと、理論を知っているのと知らないのとでは楽曲の幅というか、深さというか、バリエーションに違いが出てくるんだなと最近感じるようになりました。でも、そういうハイレベルな曲作りはプロの方にお任せするとして、僕のように趣味で作曲する人にとっては、別にコード理論なんて知らなくても支障はないと思います。ただ、コード選びの作業の速さに差がつくのかもしれませんが・・・  僕の作った曲では難しいコードはほとんどありません。大部分がメジャー、マイナー、セブンスで構成されています。たまに「dim」とか「sus4」を、また分数コード、いわゆるオン・コードを使うこともありますが、ギターを実際に弾いてみて、「おっ、ここはこの方がいいな」という程度です。 僕の作った曲では難しいコードはほとんどありません。大部分がメジャー、マイナー、セブンスで構成されています。たまに「dim」とか「sus4」を、また分数コード、いわゆるオン・コードを使うこともありますが、ギターを実際に弾いてみて、「おっ、ここはこの方がいいな」という程度です。本当のところは、僕もコード理論を学んでみたいんです。というのは、知らなくても今のところ納得のいく曲作りができていますが、知らないがために損をしていることも多々あるんじゃないかと・・・、でも、なかなか理解できずに苦しんでいます。僕のレベルでは独学じゃ無理なのかな?ただ単に、邪魔くさくて逃げているだけかもしれませんが・・・ でも、昔から大勢の人に愛されている歌や心に残る歌というのは、ほとんどの曲が単純なコードばかりで、あまり複雑なコードを使っていないような気がするんですが違うのでしょうか。コード理論を完全にマスターしたからといって、いい曲が作れるとは限らないと思うし・・・、曲を作るという点では、最終的にはセンスがものを言うんだと思います。ただ、編曲の世界では微妙な面でその違いが出てくるのかもしれません。 僕は急がず焦らず、こつこつと学んでいきたいと思っています。考えてみれば、ギターを弾いてみたいと思った若い頃は、音楽がこんなに深い世界だとは想像もしませんでした。でも、歌いたい、楽しみたいと思って始めたことですから、今のままでいいと思っています。 だから、曲作りにしても僕は僕の力量でマイペースでやっていきたいと思う。僕と同じように趣味で曲作りをしようと思う人は、コード理論を知らなくても全然心配要りませんよ。うーん、単なる負け惜しみのような気もするけど・・・ |

|

| 20050313 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.03.13 作詞はやっぱり難しい! | |

自分で音楽を作ってやろうと思い立ってから今日までを振り返って、何がいちばん苦手なのかを考えると、僕の場合はやっぱり作詞ですね。 自分で音楽を作ってやろうと思い立ってから今日までを振り返って、何がいちばん苦手なのかを考えると、僕の場合はやっぱり作詞ですね。実際に詞を作っていて、なんて僕には言葉が少ないんだろうと思いました。イメージはどんどん膨らんでいくのに、言葉がついてこないものですから、いつも悪戦苦闘です。 いやあ、それにしても本屋さんに行ってびっくりしました。「作詞のしかた」だけで一冊の本になるのですねえ。ぱらぱらっとめくってはみましたが、「なるほど、なるほど・・・」と思いながら、「やっぱり自分の独創性と感性を信じよう」ということで読むのはやめました。他人と同じような作品になってしまうんじゃないかという生意気な不安が頭をよぎったからです。 僕としては、「作曲を始めるまでには、いろいろな音楽をたくさん聴くのがよい」というのと同じで、いろんな人の詞(または詩)をたくさん読むのが一番いいのではないかと思っています。そうすると詞の形や技法などは自然と身に付くし、逆に作詞には特に決まりなんてないんだなと気付きます。 ただ、プロの作詞家の方たちの作品を読むと、いつも「凄いなあ。うまく作るなあ」と感心させられます。作詞家が先に作るのか、曲が先にあって後から作るのか、プロの世界のことはよくわかりませんが、もし仮に先に作るのだとしたら凄いことですよね。 なぜなら、歌うことを前提に詞を作るわけですから、聴いていて理解できる言葉を選ばないといけないし、それに例えば一番と二番なら字数をあらかじめ揃えなきゃならないだろうし、また曲調も想定してある程度は理想的な長さにしなきゃならないだろうから、とても大変な作業だと思います。ひょっとしたら、作詞している間に曲が出来上がってしまうなんてこともあるかも・・・ 歌謡曲の詞で僕が最も衝撃を受けたのは、山口洋子さんが作詞した「よこはま・たそがれ」という歌の歌詞です。五木ひろしさんが歌ってましたね。 この詞の凄いところは、Aメロ・Bメロの部分が全部名詞で、さびの部分で初めて動詞が登場するんです。なのに何の違和感もなく情景が浮かんできて、しかもきちんとストーリーになっている。「へえ、こんなのもありかよっ」てな具合で、いやあ本当にびっくりしました。 僕もその手法を真似させてもらって一曲作ってみました。「瞬きの夏」という曲です。ただし全部名詞というわけではなくて文節の体言止めという形なんだけど、あきらかに「よこはま・たそがれ」を意識して作ったものです。で、出来上がった詞を読んで僕はどう思ったか。 「やっぱ、違うわあ・・・」 |

|

| 20050211 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.02.11 作詞と作曲はどちらが先なのか? | |

| 音楽を制作する人たちの間でよく議論されることのひとつに、詞が先かそれとも曲が先かというのがあります。いわゆる詞先(しせん)・曲先(きょくせん)と呼ばれるものです。最近の音楽界では大部分が曲先だと言われていますが、どちらがいいのかは僕にはわかりません。それぞれ長所もあれば欠点もあると思います。 僕の経験から両者の違いを述べてみますと、詞が先であると表現したい言葉を自由に使えますが、いざメロディーをつけようとしたとき、よく字余りになったり字数が足りなくなったりします。やむを得ずメロディーをいろいろ変えたり、ある言葉を同じ意味の別の言葉に置き換えたりするんですが、かなりの作業時間を要します。ただ、詞は全体的にまとまってはいるんですが・・・ 逆に曲が先であると、当然メロディーはもう出来上がっているわけですから、音数に合わせてイメージに合う言葉をはめ込むだけです。ただ、この場合出来上がった詞を朗読してみると、文節と文節のつながりに不自然な部分も出てきたりして、まとまりが悪いときがあります。要するに、あくまでも歌うための詞なんでしょうね。 ということは、これは僕なりの解釈なんですが、詞先で作られた曲の歌詞は一種の「詩」であり、曲先で作られた曲の歌詞はあくまでも「詞」ではないかと・・・ 僕の場合は、コード進行やメロディーを重視しますから、必然的に曲先の方法を採用しています。だから、あまり朗読できるような詞ではないですね。  よくホームページで、「私の作った詩です。ぜひ読んでみて下さい」っていうのがありますが、美しい詩を作ってる方がたくさんいらっしゃいます。羨ましいかぎりです。とうてい僕にはできませんから、つくづく詩人にはなれないなと思いました。 よくホームページで、「私の作った詩です。ぜひ読んでみて下さい」っていうのがありますが、美しい詩を作ってる方がたくさんいらっしゃいます。羨ましいかぎりです。とうてい僕にはできませんから、つくづく詩人にはなれないなと思いました。それと、よくびっくりするのが、「誰か私の詞(詩)に曲をつけてください」という注文があって、それを受けて作曲する方がいるということ。世の中には凄い人がたくさんいるんだなと感心させられるばかりです。 結論は、詞が先か曲が先かなんてどうでもいいんじゃないでしょうか。自分に合った、自分のやりやすい方法で作ればいいんです。みんなが聴くのは過程ではなく完成された作品なんですから。 とにかく、僕の場合は断片的でもいいから、歌詞とメロディーのセットで情景、心情、主題を人に伝えられるようなものを作っていきたいですね。で、実際はどうなのか? うーん、ちょっと不安・・・ |

|

| 20050108 | |

| 過去のトピックス一覧へ ページの先頭へ |

|

| 2005.01.08 サウンド編集に答えはあるのか? | |

1ヶ月ほど前に新しいパソコンを買いました。処理能力が大幅にアップし、ハードディスク容量も増えたのでまことに結構なんですが、ウインドウズMeからXPに変わって「Sound

it!2.0」が使えなくなってしまった。正確に言うと「Sound it!」本体はXP用にバージョンアップできたけど、付属MIDI音源の「VSC3.0」がXPでは使えないらしいんです。ということは、「XGworks」でのMIDI制作もできないことに・・・。で、どうしようかといろいろ考えましたが、このままではMIDI制作もMIDIをWAVEに変換させる作業もできなくなってしまうので、思い切って「VSC3.2」付属の「Sound

it!4.0」を購入しました。予定外の出費だったけど仕方がありません。 1ヶ月ほど前に新しいパソコンを買いました。処理能力が大幅にアップし、ハードディスク容量も増えたのでまことに結構なんですが、ウインドウズMeからXPに変わって「Sound

it!2.0」が使えなくなってしまった。正確に言うと「Sound it!」本体はXP用にバージョンアップできたけど、付属MIDI音源の「VSC3.0」がXPでは使えないらしいんです。ということは、「XGworks」でのMIDI制作もできないことに・・・。で、どうしようかといろいろ考えましたが、このままではMIDI制作もMIDIをWAVEに変換させる作業もできなくなってしまうので、思い切って「VSC3.2」付属の「Sound

it!4.0」を購入しました。予定外の出費だったけど仕方がありません。そこで、「Sound it!4.0」をいじっているうちにあることに気が付きました。エフェクターが多彩でしかもいい音になるんです。僕は今まで「Sound it!」は主にMIDIからWAVEへの変換のために使っていて、サウンド編集は「DigiOnSound Light」に頼っていました。どちらがいいとか悪いとかではなくて好みの問題だと思いますが、自分の作品の音色に多少不満が残っていた僕は、サウンド編集をもう一度最初からやり直すことにしました。 大まかな流れとしては、「Sound it!」でMIDIファイルの各パートのトラックをWAVEファイルに変換させ、同時にエフェクターを使って音色の編集もおこなう。その後「DigiOnSound Light」のマルチトラック編集でボリューム調整をして、軽くリバーブをかけてミックスダウン。やっているうちに、完全ではないけれど自分が納得できるものに近づいてきた気がします。 今回は、モニター用のヘッドホンと観賞用のヘッドホンのどちらで聴いても違和感がないように仕上げました。(つもり?・・・) それにしてもサウンド編集はとても難しいですね。説明書を見ても各機能の説明はされていますが、エフェクターをかける順序とか具体例とかがあまり記載されていません。たぶん自由にやれっていう世界なんでしょうね。もしかすると正解というものが存在しないのかもしれません。いや、プロの世界では何某かのセオリーというものがあるのかも・・・ ただ、僕が実際に作業をして思ったのは、エフェクターをかける順序はまず音質を変えて、次に空間系のエフェクトをかけて、最後にコンプレッサーやリミッターなどで増幅させるのが一番いいですね。もっとも、これが正しいのかどうかは自信がありませんが・・・ とりあえずsongsのページにある20曲のうち10曲をリミックスして、2004年12月31日に更新しました。あとの10曲も現在作業中で、いずれ更新したいと思います。 それが終わったら、ぼちぼち新曲を作っていこうかなあ・・・ |